夜になると咳が出る~喘息で眠れないときは

喘息は、気道に起こった炎症によって咳や痰、呼吸が苦しくなるなどの症状が現れる病気で、呼吸時にゼーゼーという音、ヒューヒューといった音といった音(喘鳴)がみられることがあります。外部からの刺激で気道が過敏になり、発作的に気…

睡眠時無呼吸症候群でお悩みの方へ

睡眠時無呼吸症候群でお悩みの方へ

喘息は、気道に起こった炎症によって咳や痰、呼吸が苦しくなるなどの症状が現れる病気で、呼吸時にゼーゼーという音、ヒューヒューといった音といった音(喘鳴)がみられることがあります。外部からの刺激で気道が過敏になり、発作的に気…

睡眠は私たちの心身を回復させる重要なものです。「毎日寝つきが悪く朝がつらい」「夜中に何度も目が覚める」「日中の眠気で仕事が手につかない」「家族にいびきがうるさいと言われた」など、睡眠の悩みがあると生活にもさまざまな支障を…

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、家族に夜間のいびきを指摘されて医療機関を受診し、診断に至るケースが少なくありません。しかし、その指摘をしてくれる同居者がいない場合にはどうすればよいのでしょうか。日中に自覚するあんな症状、…

夜、眠りにつこうと寝床に入って目を閉じても鼻がつまってなかなか眠れないという経験がある人も多いでしょう。鼻がつまることによって鼻呼吸ができないことも睡眠の質の低下につながります。 眠れないのは鼻づまりのせい 鼻は空気の出…

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法として知られているCPAP(持続陽圧呼吸療法)は、無呼吸の解消だけでなく、日中の強い眠気や睡眠中のいびきなどの症状に対して改善効果があります。しかし、マスクをつけることで逆に寝つきが悪…

寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める……、こうした睡眠の悩みは、“環境”に問題があることも少なくありません。心地よい入眠とすっきりとした目覚めのために、寝室環境の騒音、光、温度の3要素が重要で、とくに寝室の温度と湿度設定…

なぜ、人は眠るのか?人は眠らなくても生きていけるのでしょうか。一体、私たちは眠っている間、何をしているのでしょうか。一昔前は、睡眠時間を削って仕事をするビジネスパーソンがもてはやされていましたが、現在、一流のビジネスパー…

~睡眠時無呼吸症候群の適切な治療で笑顔が戻った患者さんの話~ 今回お話するのは大阪の企業にお勤めの47歳男性の患者さん(Aさん)の話です。睡眠時無呼吸症候群と聞くと、肥満の方をイメージするかもしれませんが、体格は長身でむ…

不眠の原因 不眠の原因には、次の5つの原因があり、頭文字をとって5Pと呼ばれています。 不眠の原因5P 1.身体的(physical):疼痛、発熱、頻尿など2.生理的(physiological):加齢や就寝環境など3.…

夢をみる理由について多くの説(表1)がありますが、実はまだよく分かっていません。分かっていることは、「寝ている間に夢をみるような生理活動(脳活動、自律神経活動)が存在する」ということです。 表1 夢見仮説 本能行動を放散…

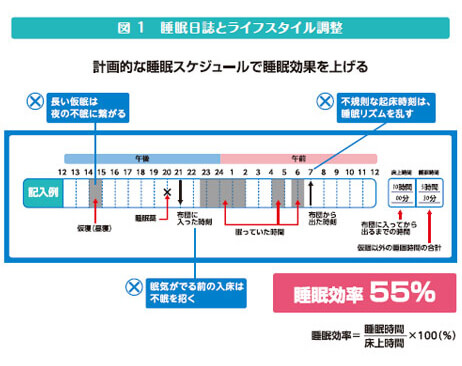

前回は良い睡眠について「睡眠の長さ・深さ・リズム」の観点から解説しました。「なんとなく寝付きが悪い」「途中で目が醒める」「睡眠薬を使用しても上手く眠れず、ますます焦ってしまう」「睡眠に良いと言われることは全部やってもやっ…

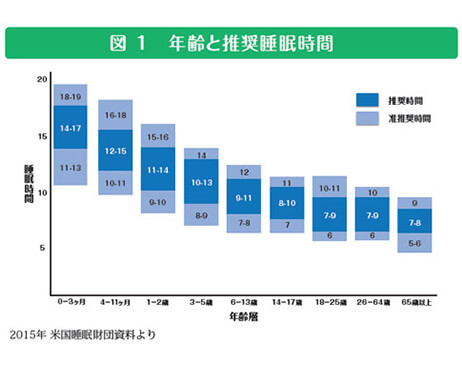

1.睡眠の長さ 睡眠には、1日に◯ 時間とればよい、という目安はありません。年齢や日中の生活形態などで、個人差が大きいのが特徴です(図1)。最低睡眠時間は教育学年で言えば、小学生で 10時間、中学生で9時間、高校生で8時…